概要

より確かに!より早く! 揺れる前に 知らせます!

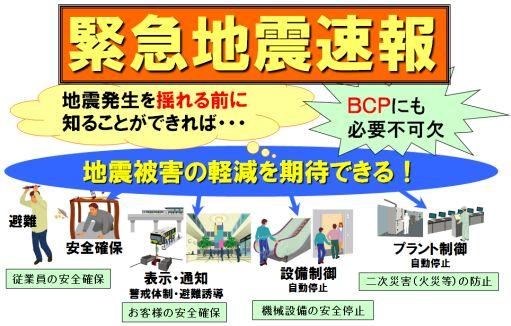

「地震発生を揺れる前に知ることができれば、地震被害の軽減を期待できる!」

気象庁の緊急地震速報を利用した安全の確保および減災を目的としています。

■従業員の安全確保

工場や作業現場において、緊急避難を行うよう、従業員・作業者の安全確保のための報知に利用できます。

■お客様の安全確保

安全な場所への避難誘導や避難経路の確保などお客様の安全確保のために報知に利用できます。

■設備の安全停止

エレベータやエスカレータ等昇降設備の停止、自動ドアの開放など利用者の安全と避難経路を確保に利用できます。

■二次災害の防止

火気・危険物を扱う設備を停止させることで、火災や爆発などの二次災害の防止に利用できます。

緊急地震速報のしくみ

揺れの大きさと到達時刻を予想します

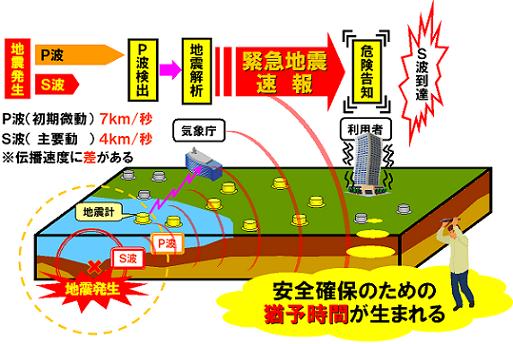

地震が発生すると、初期微動(P波)と主要動(S波)が発生します。

P波は小さな縦波で5〜7km/秒、S波は大きな横波で3〜4km/秒と地震波が伝わる速度が異なります。

この速度差を利用し、日本全国に設置した地震計でP波を検知して、震源の位置と地震の規模を即時に求めて利用者に伝達します。

利用者側でS波の大きさと到達時間を予想する計算を行います。

地震の大きな揺れが到着する前に、安全確保が可能となり、地震による被害を減少させることが期待されています。

システム構成

お客様の環境に合わせたシステム構築・拡張が容易

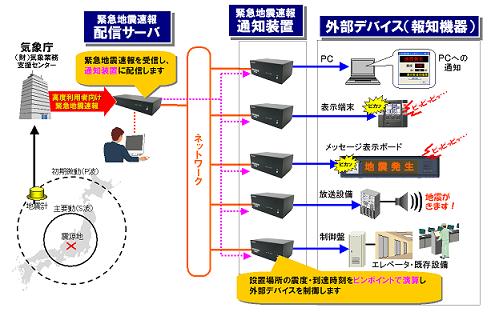

当社の緊急地震速報システムは、気象庁の緊急地震速報を受信し、再配信する配信サーバと

拠点毎の地震予想計算を行い、結果に応じて外部デバイスを制御する通知装置と用途に応じた報知、機器制御を行う外部デバイスとで構成されます。

■ランニングコストの削減と容易な拡張性

拠点数に応じて、端末増設による拡張および最適な配信サービスを選択し、ランニングコストの低減が可能です。

・気象業務支援センター(拠点数多)

・NTTドコモビジネス株式会社(拠点数少)

■端末演算型

拠点毎の地震予想計算を端末(通知装置)側で行うため、より早くすべての端末に情報を配信でき、拠点毎の条件で報知や設備制御が可能です。

■外部デバイスとの連係

通知装置は、RS-232C、LAN、接点出力等の外部インタフェースを備えており、

オフィスのPCヘの報知やLED表示ボード、音声報知器など報知器による報知のほか

放送設備、エレベータ設備などの設備との連係が可能です。

主な構成機器

■配信サーバ

配信サーバは、気象庁の発表した緊急地震速報を受信し、震源地のデータを通知装置に配信することを役割としています。

■配信サーバ 製品仕様

| 装置名称 | 緊急地震速報 配信サーバ | |

|---|---|---|

| 型式 | IE-NDC0020-100EWS | |

| 外形寸法 | W230×D100×H42 (mm) | |

| 質量 | 約 1.0 kg以下 | |

| 電源 | DC5V(ACアダプタ供給) | |

| 使用環境条件 | 動作時 | 温度5〜40℃ 湿度20〜85%(但し、結露しないこと) |

| 非動作時 | 温度-10〜60℃ 湿度20〜85%(但し、結露しないこと) | |

| 状態表示LED | POW | 電源状態 電源オン(緑)/電源オフ(消灯) |

| LAN | 通信状態 未接続(消灯)/接続(緑)/データ送受信(橙) | |

| ST | 装置状態 消灯/緑/橙/赤 | |

| 外部メモリ | コンパクトフラッシュ(1GB) | |

| 通信ポート | LAN | IEEE802.3準拠 10BASE-T 半二重 RJ45 8ピン |

■通知装置

通知装置は、配信サーバから受信した地震のデータを元に設置場所での予測震度および到達予想時刻を計算し、

計算結果に応じて外部デバイスを制御することを役割としています。

■通知装置 製品仕様

| 装置名称 | 緊急地震速報 通知装置 | |

|---|---|---|

| 型式 | IE-NDC0220-100EWR | |

| 外形寸法 | W148×D100×H63 (mm) | |

| 質量 | 約 1.0 kg以下 | |

| 電源 | DC5V(ACアダプタ供給) | |

| 使用環境条件 | 動作時 | 温度5〜40℃ 湿度20〜85%(但し、結露しないこと) |

| 非動作時 | 温度-10〜60℃ 湿度20〜85%(但し、結露しないこと) | |

| 状態表示LED | POW | 電源状態 電源オン(緑)/電源オフ(消灯) |

| LAN | 通信状態 未接続(消灯)/接続(緑)/データ送受信(橙) | |

| ST | 装置状態 消灯/緑/橙/赤 | |

| 外部メモリ | コンパクトフラッシュ(1GB) 気象庁から提供される地盤増幅度、走時表を格納 |

|

| 通信ポート | LAN | IEEE802.3準拠 10BASE-T 半二重 RJ45 8ピン |

| シリアル | RS-232C準拠 Dsub9ピン(メス)×1ポート | |

| 接点出力 | リレー接点×4 24VDC 1A max | |

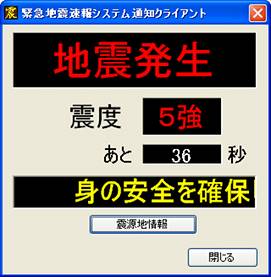

■通知クライアントソフトウェア

通知クライアントソフトウェアは、緊急地震速報を通知装置より自動受信し、パソコンの画面上にポップアップ表示します。

また、通知装置に保存された過去の速報履歴を閲覧できます。

■通知クライアントソフトウェア 動作条件

| 項 目 | 条 件 | |

|---|---|---|

| PC本体 | IBM PC/AT互換のデスクトップパソコン | |

| CPU | インテルCeleron プロセッサ 以上を推奨 | |

| メモリ | 512Mbytes以上 | |

| ハードディスク | 40GB以上 | |

| OS | Microsoft® Windows 7 以降 | |

| 実行モジュール | Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1 | |

■外部デバイス(報知器)

外部デバイス(報知器)は、RS-232C、Ethernet、接点信号などの

接続インタフェースをもつデバイスで、通知装置に接続し、表示/音声などにより、地震発生を報知します。

株式会社日立アイイーシステムは、予報業務許可事業者(地震動)(許可第170号)です。

株式会社日立アイイーシステムは、緊急地震速報利用者協議会会員です。

緊急地震速報導入時の注意点

緊急地震速報はその仕組み上、下記の限界を有します。

■時間

(1)速報が出された後、実際に強い揺れが到達するまで長い場合でも十数秒〜数十秒しかありません。

(2)震源に近いところでは強い揺れの到達に速報が間に合いません。

■信頼性

(1)以下のような条件では精度が低くなります。

・発生初期段階

・大規模地震や、時間的、空間的に近接した複数の地震発生時

・震源深度が極端に深い等の特殊な地震発生時(震源地の深さ150km以上の場合)

※速報に含まれる確からしさ情報により、「信頼性の高い速報のみ」お知らせすることができます。

(2)設定した通報震度付近では、震度計算誤差により誤報通報、あるいは通報されないことがあります。

(3)余震の通報では、本震被害によるインフラ、あるいは緊急地震速報システムの損壊により通報できない場合があります。

これらの仕組み上の限界をご理解の上、運用方針、導入検討下さるようお願い致します。

また、緊急地震速報を有効に使用頂くには日頃の訓練が重要です。

定期的に避難訓練を行い、速報通報時に備えてください。

適用事例

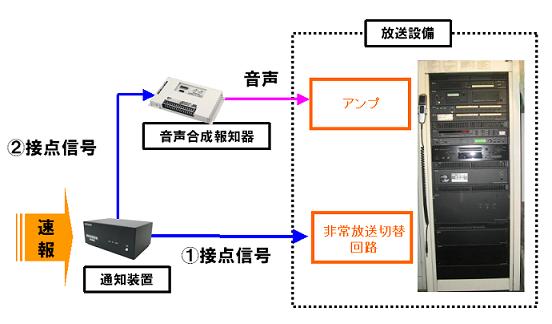

■放送設備との連係

(1)地震発生時、非常放送へ切替(アンプ電源ON)

(2)音声合成報知器により、音声出力

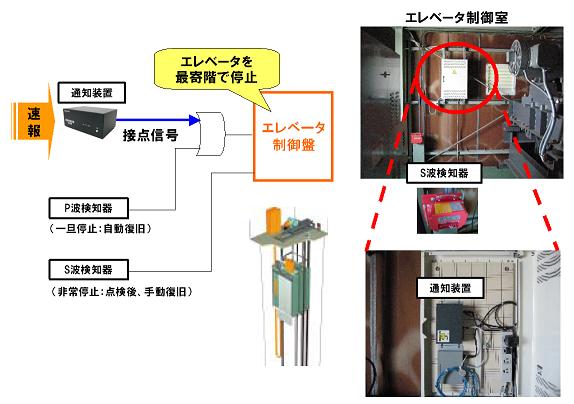

■エレベータ設備との連係

(1)地震発生時、最寄の階で停止

(2)S波検知器の動作がなければ、猶予時間経過後に自動復旧

FAQ

緊急地震速報とは何ですか?

緊急地震速報とは、地震の揺れの予報・警報です。

地震の発生直後に、震源に近い地震計でとらえた観測データを素早く解析して、震源や地震の規模(マグニチュード)を推定し、これに基づいて各地での主要動の到達時刻や震度を予想し、可能な限り素早く知らせるものです。

緊急地震速報を受信するための専用の端末とはどのようなものですか?

気象庁が発表する緊急地震速報は、気象庁が発表する都道府県を

2〜4つ程度に分割した区域を対象とした震度や主要動到達時刻の

予測になります。

一方、個々の利用者においては、自分のところが”いつ頃” ”どれくらい”

揺れるのか、という地震防災のニーズがあります。

このニーズにあわせて、緊急地震速報を受信するための専用の端末では、

気象庁が発表する緊急地震速報をもとに任意の地点での予測した震度や

主要動到達時刻を表示・出力することができます。

また、計算された主要動到達時刻と端末の内蔵時計との差により

カウントダウンする機能もあります。

緊急地震速報を館内放送するときの注意点を教えて

気象庁から警報として緊急地震速報が発表されると、

テレビやラジオなどで放送されるほか、携帯電話等で個人でも

入手することができます。一般の方が多数いる集客施設等では、

入手した人とそうでない人が混在するため、混乱を防止する観点から、

気象庁から警報が発表された場合には、館内放送した方が良いと考えます。

館内放送する際には、緊急地震速報での予測には誤差があるため、

放送内容は「緊急地震速報が発表されました。」や「強い揺れに注意。」など、

テレビやラジオなどと同じように具体的な予測震度や猶予時間を伝えない方が

良いと考えます。また、館内放送で用いる報知音については、一般の方が

もっともよく知っているテレビやラジオ、防災行政無線等で使われている

NHKのチャイム音を緊急地震速報の報知音として強く推奨しています。

なお、上記については、集客施設等の管理者がその施設での対応状況

(施設利用者への周知や従業員等の訓練の状況等)をもとに独自の判断による

発表基準や表現等の導入を妨げるものではありません。

なぜ、館内放送等では具体的な予測震度や猶予時間を伝えない方が良いの?

個々の施設に対して、緊急地震速報に含まれる震源やマグニチュードなどから、

その場所における「震度」や「猶予時間」を予測し、報じることは技術的には可能

です。しかし、この予測には誤差が含まれます。特に、地震発生直後の早いタイミ

ングの緊急地震速報での予測では誤差は大きくなる傾向があります。

このことから、地震動予報許可事業者には、個々の予測を利用していただく方々と

の間で緊急地震速報の受信や販売契約等を交わす際に、利用者へ緊急地震速報

の技術的な限界や誤差のことを十分説明するよう指導しています。

このような限界や誤差があることを一般の方々が多数いる集客施設等で事前に

説明することは難しいと思われますので、具体的な予測震度や猶予時間を

伝えない方が良いと考えています。

なお、上記については、集客施設等の管理者がその施設での対応状況(施設

利用者への周知や従業員等の訓練の状況等)をもとに独自の判断による発表

基準や表現等の導入を妨げるものではありません。

気象庁の警報発表基準や放送内容を教えて

一般向けの緊急地震速報(警報)の発表基準は次のとおりです。

1.発表する条件

地震波が2つ以上の地震計で観測され、最大震度が5弱以上と予測された場合に発表する。

2.発表する内容

地震の発生時刻や場所、強い揺れ(震度5弱以上)が予測される地域及び震度4が予測される地域(いずれも全国を約200地域に分割)。

3.続報を発表する場合

a.緊急地震速報を発表した後の解析により、震度3以下と予測されていた地域が震度5弱以上と予測された場合に、続報を発表する。

b.続報では、新たに震度5弱以上が予測された地域及び新たに震度4が予測された地域を発表する。

c.落雷等の地震以外の現象を地震と誤認して発表された緊急地震速報(誤報)のみ取り消すこととし、例えば震度5弱と予測していた地域が震度3以下との予測となった場合などは取り消さない。

また、一般向けの緊急地震速報(警報)の放送内容は、

1)揺れの強さは震度階級ではなく「強い揺れ」等と表現する。

2)具体的な猶予時間やカウントダウン等は報じない。

となります。

緊急地震速報の報知音とは?

テレビやラジオなどのニュース速報では、特定の音を発した後、

文字や音声で内容を伝えることで、視聴者が放送内容を理解できる

ようにしています。このことから、緊急地震速報についても、

ニュース速報と同様に、緊急地震速報を放送等する前に、特定の音を

放送しています。この特定の音のことを報知音と呼んでいます。

この報知音は、誰もが、どこでも、即座に理解できるように統一されて

いることが重要です。このことから、気象庁では、テレビやラジオ、

防災行政無線等で使われているNHKのチャイム音 を緊急地震速報の

報知音として強く推奨しています。

なお、本件は、工場等においてこのチャイム音が聞こえにくい等、

その施設での対応状況(施設利用者への周知や従業員等の訓練の状況等)

をもとに独自の判断で、報知音を決定することを妨げるものではありません。

緊急地震速報を見聞きしたら、いつまで身を守ればいいの?

震源から遠い場所では、緊急地震速報を見聞きしてから強い揺れが

届くまでに時間がかかりますので、揺れがこなくても見聞きしてから

1分程度は、身を守るなど警戒しましょう。

地震による強い揺れは、長くても1分程度ですので、その間は身を守る

行動をとり続け、揺れが収まってから落ち着いて行動しましょう。

報道で「速報がでるのが遅かった」とあったが、導入の効果が見込めるのか?

一般向け緊急地震速報を利用する場合、緊急地震速報の発表基準が

「最大予測震度5弱以上」と閾値が大きいため、初期の演算では、発表基準に

到達せず、発表が遅くなる場合があります。(2008年5月の茨城県沖地震のケース)

本システムでは、高度利用者向け情報を使用することにより、より初期の段階から

の情報を受信し演算を行い、即時性・有効性を高めています。

※高度利用者向け情報は、万一の災害発生時の即時性を重視した情報であり、

誤報を含む可能性があります。誤報などについては、お客様にて運用上十分に

ご理解いただく必要があります。

2008年5月の茨城県沖地震では、一般向けは最初の地震波(P波)検知から58秒後

の速報発信となりましたが、高度利用者向けは地震波検知から9.3秒後に発表され

ており、大きな揺れの到達前に間に合っています。

一般向けと高度利用者向けの具体的な違いを教えてください

気象庁の緊急地震速報には、高度利用者向けと一般向けの2種類があります。

一般向けは、テレビ、ラジオなどを通じて一般市民に提供される情報です。

2つ以上の地震計で検知し、震度5弱以上となった場合に警報として発表され

ます。

高度利用者向けは、気象庁が観測した震源地データ(緯度・経度・マグニ

チュード)を元にユーザ(高度利用者)が自分の場所の予想震度と主要動到達

予想時刻を計算で求め、ユーザ独自に利用するためのものです。1つ以上の

地震計で検知し、マグニチュード3.5以上の場合に予報として発表されるので、

直下型で大規模な地震でない限り、一般向けよりも早い段階で発表されます。

通知装置に接続できるものについて整理して説明してください

通知装置には2種類の動作モード「PC通知モード」と「デバイス制御モード」

があり、それぞれのモードで接続できるものが変わってきます。

「PC通知モード」では、通知クライアント(PC表示ソフト)が32台まで接続可能。

「デバイス制御モード」では、RS-232C×1、イーサネット×1、接点出力×4で接続できる

外部デバイスが接続可能。(各IFには各IFに対応した報知器が1台まで接続可能)

・RS-232C 一体型LED表示ボード VMS96A-104

・イーサネット 緊急地震速報表示端末 FTE-D04

・接点出力 音声合成報知器 FV-511M2、放送設備、エレベータ等

従って、1台の通知装置でPC表示とLED表示ボード等の同時使用はできません

何拠点まで拡張できるのか?通知装置は何台まで設置できるの?

配信サービスとしての拠点制限は設けておりませんが、

配信サーバと通知装置を組み合わせた1システムで配信できるのは最大1024台です。

1台の配信サーバの下に32台の配信サーバを接続できる仕様としていますので、

各配信サーバの下に通知装置を接続し、最大1024台の通知装置に配信できます。